「サーキットでバイクを思い切り走らせてみたい!」そう思っても、何から始めればいいか分からず、サーキットでバイクを走らせるための第一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか。この記事では、初心者向け走行会の種類と体験イベントの探し方から、気になる参加費用と最低限必要な持ち物リストまで、あなたの疑問を一つひとつ解消します。ウェアやヘルメットはレンタルで揃うのか、安全のためのグローブとブーツ選びはどうすれば良いのか、そして自走と車でのアクセス、それぞれの準備についても詳しく解説。さらに、安全なサーキットバイク走行のための準備として、タイヤの空気圧とブレーキの事前点検、エンジンオイル交換など冬のメンテナンスの重要性にも触れていきます。125ccミニバイクから大型クラスの練習方法、関東や関西のおすすめサーキット2025年情報、万が一の事故に備える保険とスキルアップに欠かせないラップタイムの記録方法まで、サーキットデビューに必要な情報を網羅しました。さあ、安全にサーキットバイクを楽しもうと決めたあなたを、この記事が全力でサポートします。

- サーキット走行の種類と初心者におすすめの参加方法

- 必要な装備(ウェア・ギア)の揃え方と費用

- 走行前に必須のバイクメンテナンスと点検項目

- サーキットでの基本ルールと全国のおすすめコース

サーキットでバイクを走らせるための第一歩

- 初心者向け走行会の種類と体験イベント

- 参加費用と最低限必要な持ち物リスト

- ウェアやヘルメットはレンタルで揃う?

- 安全のためのグローブとブーツ選び

- 自走と車でのアクセス、それぞれの準備

初心者向け走行会の種類と体験イベント

サーキットの世界:イメージ

サーキット走行と聞くと、多くの人がプロレーサーが競い合う本格的なレースを想像するかもしれません。しかし、実際には初心者が安全かつ気軽にサーキットの魅力を体験できるイベントが数多く開催されています。自分のスキルレベルや目的に合わせて適切なイベントを選ぶことが、楽しく、そして安全なサーキットデビューへの最も重要な鍵となります。

サーキットでの走行方法は、主にその目的と参加者のレベルに応じていくつかのカテゴリーに分けられます。それぞれの特徴を深く理解し、自分にぴったりのデビュープランを立てましょう。

| 種類 | 難易度 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 体験走行会 | ★☆☆☆☆ | 先導車がペースをコントロールし、追い越しは原則禁止。服装も比較的自由で、普段のツーリング装備で参加可能な場合が多い。費用も数千円からと非常に手頃。 | 「まずはサーキットの路面を走ってみたい」「雰囲気を肌で感じたい」という、正真正銘のサーキット未経験者。 |

| サーキット走行会 | ★★☆☆☆ | バイクショップやタイヤメーカー、用品店などが主催。技量別にクラス分けされるため、同程度のペースの参加者と安心して走れる。ライセンス不要なものがほとんど。 | 自分のペースで自由にコースを走ってみたいが、いきなり上級者と混走するのは不安、というステップアップを目指す初心者。 |

| サーキットスクール | ★★★☆☆ | 元レーサーなどの経験豊富なインストラクターから直接指導を受けられる。正しいライディングフォームやライン取り、ブレーキング技術など、基礎から応用まで体系的に学べる。 | ただ走るだけでなく、安全に速く走るための具体的なテクニックを基礎からしっかりと学び、公道での安全性も向上させたい向上心のある方。 |

| フリー走行 | ★★★★☆ | 各サーキットが独自に設定する練習走行枠。参加にはそのサーキットが発行するライセンスの取得が必要な場合が多い。様々なレベルのライダーが自己責任で練習する場。 | 走行会やスクールを経験し、サーキット走行に慣れた中級者以上の方が、本格的にタイムアップや技術練習に取り組む場合。 |

これらの選択肢の中から、初心者が最初に選ぶべきなのは「体験走行会」または「サーキット走行会」です。特に、バイク用品店「2りんかん」やタイヤメーカー「ブリヂストン」などが主催する走行会は、初心者向けのクラスが充実しており、装備のレンタル案内や当日のサポート体制も手厚いため、安心して参加できるでしょう。

知っておきたい「ブリーフィング」の重要性

走行会やスクールでは、走行開始前に必ず「ブリーフィング」と呼ばれる説明会が行われます。ここでは、コースの基本的なルール、旗(フラッグ)の意味、コースイン・アウトの方法など、安全に関わる非常に重要な説明がされます。特にサーキット独自のローカルルールもあるため、聞き逃さないように集中し、不明な点があれば必ず質問しましょう。

大切なのは、これらのイベントはタイムや順位を競うレースではないということです。「対向車も信号もない、完全に管理された安全な環境で、愛車の性能を心ゆくまで味わい、純粋にライディングの楽しさを追求する」という目的を忘れずに、周りのペースに惑わされることなく、自分のペースでサーキットの広大なアスファルトと開放感を満喫することから始めてください。

参加費用と最低限必要な持ち物リスト

サーキットの世界:イメージ

サーキット走行への興味が湧いてきたら、次に気になるのは具体的な費用と準備物です。ここでは、安心して当日を迎えるために、必要な費用と持ち物を詳細に解説します。

参加費用の目安と内訳

参加するイベントの種類やサーキットの格式によって費用は大きく異なりますが、一般的な走行料金の目安は以下の通りです。これに加えて、その他の費用も考慮しておきましょう。

- 体験走行会:3,000円 ~ 8,000円程度

- サーキット走行会:10,000円 ~ 30,000円程度

- サーキットスクール:20,000円 ~ 40,000円程度

■ 走行料以外にかかる費用の例

- 交通費:自宅からサーキットまでの往復ガソリン代や高速道路料金。

- 保険料:必須または任意で加入するサーキット専用保険の料金(後述)。

- 食事代:サーキット内のレストランは割高な場合もあるため、持参するのも一手。

- 装備レンタル代:レーシングスーツなどをレンタルする場合の費用。

- その他雑費:飲み物代や、万が一の際の補修部品代など。

総額として、走行会であれば2万円~5万円程度を見ておくと、余裕を持って一日を楽しめるでしょう。

最低限必要な持ち物チェックリスト

忘れ物は、最悪の場合走行できないという事態を招きます。以下のリストを参考に、前日までに必ず準備を完了させてください。

| カテゴリ別 持ち物チェックリスト | |

|---|---|

| 書類・お金 | □ 運転免許証 □ 健康保険証(コピー不可の場合が多い) □ 参加費用・現金(カードが使えない場合も想定) |

| 必須ライディングギア | □ フルフェイスヘルメット □ レーシングスーツ(革ツナギ) □ レーシンググローブ □ レーシングブーツ □ 胸部プロテクター □ 脊椎プロテクター(バックプロテクター) |

| 車両準備・工具類 | □ 養生テープ or ビニールテープ(灯火類の飛散防止) □ ミラーやナンバープレートを外すための基本工具 □ タイヤエアゲージ&空気入れ □ タイラップ(結束バンド)&ニッパー □ ウエス(布)数枚 |

| あると便利なもの | □ 折り畳み椅子、レジャーシート □ 日除け用のテントやパラソル □ タオル、着替え □ 飲み物(スポーツドリンク、お茶など多めに) □ 塩分補給タブレット、軽食 □ 予備のブレーキ・クラッチレバー |

注意:保安部品のテーピング

前述の通り、サーキットでは転倒時の飛散防止のため、ガラスやプラスチック製の灯火類をテープで覆う「テーピング」が義務付けられています。粘着力が強すぎるガムテープは、剥がす際に塗装を傷つけたり、糊が残ったりするトラブルの原因になります。建築用の養生テープは、しっかり貼れて綺麗に剥がせるため最適です。カラーバリエーションも豊富なので、車体色に合わせて選ぶのも良いでしょう。

ウェアやヘルメットはレンタルで揃う?

サーキットの世界:イメージ

サーキット走行に必須のレーシングスーツ(革ツナギ)は、安全性を追求した専用品であるため非常に高価です。これがサーキットデビューの大きな障壁になっていることは間違いありません。しかし、結論から言うと、ほとんどの専門装備はレンタルサービスを利用して揃えることが可能です。

「年に1回走るかどうか分からないのに、十数万円の出費は厳しい」と感じる初心者の方にとって、レンタルは極めて合理的で賢い選択肢と言えるでしょう。

レンタルサービスの活用法

レーシングスーツのレンタルは、大手バイク用品メーカーの「クシタニ」をはじめ、いくつかの専門業者がWebサイトから手軽に申し込めるサービスを展開しています。走行会によっては、主催者が窓口となってレンタルを手配してくれる場合も多いです。

ブーツやグローブもセットでレンタルできるプランが用意されていることもあり、文字通り「手ぶら」に近い形で参加することも不可能ではありません。

■ レンタルサービスのメリット・デメリット

メリット

- 経済的:初期投資を数万円レベルにまで劇的に抑えられる。

- 手軽さ:一度きりのお試し参加がしやすい。

- 省スペース:かさばるスーツの保管場所に悩む必要がない。

- 試着効果:様々なメーカーの製品を試すことで、将来購入する際の参考になる。

デメリット

- 予約の必要性:人気のシーズンやサイズは早く予約が埋まってしまう可能性がある。

- フィット感:既製品のため、自分の身体に完璧にフィットするとは限らない。

- コストパフォーマンス:年に何度も走る場合、結果的に購入した方が安くなる。

フィットしないウェアのリスク

サイズが合わないレーシングスーツは、ライディング中に手足の動きを妨げ、操作ミスを誘発する原因になります。また、転倒時にプロテクターが正しい位置からずれてしまい、保護性能を十分に発揮できない危険性もあります。レンタルする際は、必ずサイズチャートを正確に確認しましょう。

ヘルメットは自己所有が原則

ただし、ヘルメットに関しては、レンタルサービスは稀であり、あったとしても利用は推奨されません。頭部の保護という最も重要な役割を担うヘルメットは、一度でも衝撃が加わると安全性が著しく低下するため、内部の状態が不明なレンタル品は危険です。また、衛生面の問題もあります。安全性と快適性を確保するため、フルフェイスヘルメットだけは自分の頭の形に合ったものを購入しましょう。その際は、MFJ(日本モーターサイクルスポーツ協会)の公認規格を満たした製品を選ぶと、より高い安全性が期待できます。

まずはレンタルでサーキット走行の楽しさを存分に味わい、「これは自分の趣味になる!」と確信が持ててから、お気に入りの一着をじっくり選んで購入する。このステップが、最も賢明で満足度の高い方法だと思います。

安全のためのグローブとブーツ選び

サーキットの世界:イメージ

ヘルメットやレーシングスーツに意識が向きがちですが、転倒時に真っ先に路面に着くことが多い手足を保護するグローブとブーツは、それらと同等以上に重要な安全装備です。公道用の製品とは設計思想が根本的に異なり、より高いレベルの保護性能と操作性が求められます。

レーシンググローブの選び方

サーキット用のグローブは、繊細なレバー操作を可能にする操作性と、転倒時の衝撃や摩擦から手を守る強固な保護性能を両立させています。

- 素材:耐久性に優れる牛革や、しなやかで操作性の高いカンガルー革などが使われます。手のひら側には滑り止め加工が施され、確実なグリップをサポートします。

- プロテクター:拳部分にはカーボンや樹脂製の硬質なナックルプロテクターが必須です。指の第一関節・第二関節や、手のひら、手首にも衝撃吸収パッドやスライダーが配置されているか確認しましょう。

- 縫製と構造:指の側面や手のひらなど、転倒時に負荷がかかる部分は二重の革で補強されていたり、縫い目が外側に出してある(外縫い)ことで、内部の違和感を減らし操作性を高める工夫がされています。

- フィット感:最も重要な要素です。大きすぎるとグリップが滑り、小さすぎると指の動きが妨げられます。実際に試着し、レバーを握る動作をしてみて、違和感なくスムーズに操作できるかを確認してください。

レーシングブーツの選び方

レーシングブーツは、足首を「プロテクターで固める」という思想で設計されており、日常的な歩行は困難ですが、その分、転倒時の骨折や捻挫といった重大な怪我のリスクを大幅に軽減します。

- 保護性能:すね、くるぶし、かかと、つま先といった主要箇所が、硬質なプラスチックや金属製のプロテクターで覆われていることが絶対条件です。特に、足首が可動範囲以上に曲がったり捻じれたりするのを防ぐ「アンチトーション(ねじれ防止)システム」を備えたモデルが安全です。

- 操作性:プロテクションを固めつつも、シフトチェンジやリアブレーキ操作に必要な足首の前後の動きは確保されている必要があります。甲部分にシャーリング(蛇腹構造)があると操作性が向上します。

- 安全性:つま先やかかと外側には、交換可能なスライダーが装備されています。これにより、深くバンクした際にブーツ本体が路面に削れるのを防ぎ、スムーズに滑らせることで転倒リスクを減らします。

豆知識:ブーツインとブーツアウト

レーシングスーツの裾をブーツの中に入れるのが「ブーツイン」、外に出すのが「ブーツアウト」です。現在市販されているスーツとブーツのほとんどは「ブーツイン」規格で作られていますが、一部の海外メーカーなどではブーツアウト専用モデルも存在します。購入の際は、自分のスーツとの組み合わせが可能か必ず確認しましょう。

グローブもブーツも、最初は革が硬く、窮屈に感じるかもしれません。しかし、これらは使い込むことで自分の手足の形に馴染み、最高のフィット感を生み出します。価格は安くありませんが、

自走と車でのアクセス、それぞれの準備

サーキットの世界:イメージ

サーキットという非日常空間へ向かう道のりも、イベントの一部です。アクセス方法は、大きく分けて「自走(自分のバイクで現地まで運転していく)」と「トランポ(トランスポーターの略。車にバイクを積んで運ぶ)」の2つがあります。それぞれの長所と短所を理解し、自分の体力や装備、そしてリスク管理の考え方に合わせて最適な方法を選びましょう。

| メリット | デメリット | こんな人におすすめ | |

|---|---|---|---|

| 自走 | ・特別な機材(トランポ用の車や固定器具)が不要で、最も手軽。 ・往復の道のりもツーリングとして楽しめる。 |

・レーシングスーツなどの大荷物を積載する必要がある。 ・サーキットに到着する前に疲れてしまう可能性がある。 ・転倒でバイクが破損した場合、自力で帰宅できなくなる最大のリスクがある。 |

・サーキットが比較的近距離にある方。 ・荷物の積載が得意な方。 ・まずは一度、気軽に体験してみたい初心者の方。 |

| トランポ(車) | ・工具や着替え、休憩用の椅子など多くの荷物を気兼ねなく運べる。 ・天候に左右されず、体力を万全の状態で温存できる。 ・転倒しても確実に帰宅できるという絶大な安心感がある。 |

・バイクを積載できるワンボックスカーやトラックなどが必要。 ・バイクを固定するためのラダーレールやタイダウンベルトといった専用器具が必要。 ・バイクの積み下ろし作業に慣れと注意が必要。 |

・サーキットまで距離がある方。 ・本格的にサーキット走行を続けたい方。 ・万が一のリスクを徹底的に排除したい方。 |

サーキットデビューであれば、まずは手軽な自走から始める方が多いです。レーシングスーツなどの大きな荷物は、背負うタイプの専用バッグを使ったり、リアシートにネットで固定したりと工夫が必要です。また、一部のサーキットでは事前に荷物を宅配便で送るサービスを受け付けている場合もあるので、確認してみると良いでしょう。

自走の最大のリスクは「帰宅困難」です。

軽いスリップダウンでも、ブレーキレバーが折れたり、ステップが曲がったりするだけで自走は困難になります。このリスクを軽減するためにも、ロードサービスの会員になっておく、必ず友人と一緒に行く、公共交通機関での帰り方を調べておくなど、万が一の際のプランを立てておくだけで、当日の精神的なプレッシャーは大きく変わります。

一方、トランポは安心感と快適性において自走を圧倒します。サーキット走行に深く魅了され、趣味として継続していくライダーの多くが、最終的にトランポという選択肢に行き着きます。最初は友人の車に同乗させてもらうなどして、その利便性を体験してみるのも良いかもしれません。

安全なサーキットバイク走行のための準備

サーキットの世界:イメージ

- タイヤの空気圧とブレーキの事前点検

- エンジンオイル交換など冬のメンテナンス

- 125ccミニバイクから大型クラスの練習

- 関東や関西のおすすめサーキット2025

- 事故に備える保険とラップタイムの記録

- さあ、安全にサーキットバイクを楽しもう

タイヤの空気圧とブレーキの事前点検

サーキットの世界:イメージ

サーキットという特別な環境では、バイクは公道走行では経験しないような極限的な負荷に晒されます。その中でも、加速・減速・旋回というバイクの基本性能を路面に伝えるタイヤと、その速度を制御するブレーキは、安全の根幹をなす最重要パーツです。走行前の点検は、自分自身と他の参加者の安全を守るためのライダーの義務と言えます。

タイヤの空気圧調整 ― なぜ下げるのか?

サーキット走行では、タイヤの空気圧をメーカーが指定する公道での基準値よりも低めに設定するのがセオリーです。これには明確な理由があります。

【空気圧を下げる理由】

- 温度上昇による内圧上昇への対応:サーキット走行ではタイヤが激しく変形と復元を繰り返し、急激に温度が上昇します。これにより内部の空気が膨張し、空気圧(内圧)が走行中に高くなります。あらかじめ低く設定しておくことで、走行中の最適な空気圧に近づけることができます。

- グリップ力の向上:空気圧を少し下げることで、タイヤの接地面が広がり、路面への食いつきが良くなります。これにより、コーナリング時のグリップ力が高まります。

【調整のポイント】

- 調整の目安:冷間時(走行前)に、まずはメーカー指定値から1割程度下げてみましょう。車両やタイヤの種類によって最適値は異なります。

- フィーリングの確認:実際に走行し、バイクが不自然に跳ねる(空気圧が高すぎる兆候)か、逆にハンドリングが重くグニャグニャする(低すぎる兆候)かを感じ取り、微調整します。

- 走行後の必須作業:サーキット走行を終え、公道を走って帰る際は、必ずメーカー指定値に空気圧を戻してください。これを怠ると、タイヤの異常摩耗や燃費の悪化、さらにはハンドリングの不安定さを招き非常に危険です。

タイヤのコンディションについては、大手タイヤメーカーであるブリヂストンの公式サイトにも詳しいメンテナンス情報が掲載されていますので、参考にすると良いでしょう。もちろん、空気圧だけでなく、スリップサインが出ていないか、異物が刺さっていたり、ひび割れが発生していないかも入念にチェックしてください。

ブレーキの事前点検 ― 命を守る最終防衛線

サーキットの長いストレートエンドでは、時速200km/hを超える速度から一気に減速するような強烈なブレーキングが求められます。この時ブレーキシステムに不備があれば、それは即、重大事故に繋がります。

【最低限の点検項目】

- ブレーキパッドの残量:パッドの摩擦材が2mm以下になっていないか、必ず目視で確認してください。新品に交換した直後は「当たり」がついていないため、サーキットに持ち込む前に公道で慣らし走行を済ませておくと万全です。

- ブレーキフルードの状態:ブレーキフルードは吸湿性が高く、時間と共に劣化し沸点が下がります。フルードの色が濃い茶色に変色している場合は劣化のサインです。最低でも1年に1回、サーキット走行を頻繁に行うなら半年に1回は交換しましょう。フルードが沸騰し気泡が発生すると、ブレーキが全く効かなくなる「ベーパーロック現象」を引き起こし、極めて危険です。

- ブレーキディスクの状態:ディスク表面がレコード盤のように波打っていないか、クラック(ひび割れ)が入っていないかを確認します。

これらの点検は、少しでも不安があれば、迷わずプロのいるバイクショップに依頼してください。確実な整備が、最高の安心感と楽しさに繋がります。

エンジンオイル交換など冬のメンテナンス

サーキットの世界:イメージ

常に高回転域を維持して走るサーキットでは、エンジンもまた極限状態で稼働し続けます。その心臓部を守る血液とも言えるエンジンオイルの管理は、マシンの寿命と性能を維持するために極めて重要です。

エンジンオイル交換の重要性

サーキット走行では、エンジン回転数が常に高く、油温も公道とは比較にならないほど上昇します。これにより、エンジンオイルは急速に酸化・劣化し、潤滑・冷却・洗浄といった本来の性能を失っていきます。

【サーキット走行とオイル管理】

- 走行前の交換推奨:理想を言えば、サーキットを走る直前にフレッシュなオイルに交換しておくのがベストです。新しいオイルは、エンジンのフリクションロスを低減させ、パフォーマンスを最大限に引き出します。

- オイル粘度の選択:高温時の性能維持を重視し、メーカー指定の粘度範囲内で、やや硬め(例:10W-40より10W-50)のオイルを選択するのも有効な手段です。

- 走行後の劣化:たった1日のサーキット走行でも、オイルは数千キロ走行したのと同じくらい劣化することがあります。走行頻度が高いライダーは、走行時間や距離に応じて、通常よりもかなり短いサイクルでの交換が必要です。

特に注意したい冬のメンテナンス

空気が澄み、エンジンパワーが出やすいと言われる冬場は、サーキット走行に適した季節の一つですが、低温環境ならではの注意点も存在します。

冬場の最大の注意点:タイヤと身体の「ウォームアップ」

最も警戒すべきは、前述の通りタイヤが極めて温まりにくいことです。グリップ力が低いまま無理なペースで走り出すと、いとも簡単に転倒に繋がります。コースイン直後の数周は、絶対に無理をせず、穏やかな加減速を繰り返して、タイヤにしっかりと熱を入れることに全神経を集中させてください。

同様に、ライダー自身の身体もウォームアップが不可欠です。寒さで筋肉が硬直していると、スムーズな操作ができないだけでなく、転倒時の怪我も大きくなりがちです。走行前には必ずストレッチを行い、身体をほぐしておきましょう。保温性の高いインナーウェアやネックウォーマーを活用し、身体を冷やさないことも重要です。

冬場のメンテナンスは、マシンと人間の両面からアプローチすることで、安全で快適な走行を実現します。

125ccミニバイクから大型クラスの練習

サーキットの世界:イメージ

サーキットの門戸は、あらゆる排気量のバイクに開かれています。125ccクラスの軽量なミニバイクから、リッタークラスのパワフルな大型スーパースポーツまで、それぞれのバイクにはサーキットでしか味わえない独自の魅力と、スキルアップに繋がる練習のポイントがあります。

ライテクの基礎を築く「125ccミニバイク」の魅力

意外に思われるかもしれませんが、多くのプロライダーや上級者が「ライディング技術を磨くならミニバイクが最適」と口を揃えます。その理由は、絶対的なスピードが低いがゆえに、ライダーの操作一つひとつがバイクの挙動に大きく反映されるからです。

【ミニバイクでの練習ポイント】

- 恐怖心の軽減:速度域が低いため、転倒への恐怖心が少なく、積極的にバイクをコントロールする練習に集中できます。

- コストパフォーマンス:タイヤなどの消耗品が安価で、転倒時の修理費用も比較的少なく済みます。

- 技術の可視化:パワーでごまかせないため、スムーズなライン取りや無駄のないフォームがタイムに直結します。自分の弱点が明確になりやすいのです。

HondaのGROMやNSF100といった車種が人気で、ミニバイク専用の走行会やレースも数多く開催されています。バイクコントロールの根幹を、安全かつ経済的に学びたいライダーにとって、これ以上ないトレーニングマシンと言えるでしょう。

パワーを解放する「大型バイク」の魅力

一方、大型バイク、特にスーパースポーツモデルの真価はサーキットでこそ発揮されます。公道では持て余してしまう、その圧倒的なパワーとスピードを、安全な環境で心ゆくまで解放できるのは、何物にも代えがたい快感です。

【大型バイクでの練習ポイント】

- 繊細なアクセルワーク:有り余るパワーをいかにスムーズに路面に伝えるか。丁寧なアクセル操作が求められます。

- 強力なブレーキング:高速域から、狙ったポイントで正確に減速するための、ブレーキコントロール技術。

- マシンの荷重移動:重い車体をいかに軽快に操るか。ライダーの積極的な体重移動が鍵となります。

走行会の「クラス分け」を有効活用しよう

ほとんどの走行会では、安全のためにライダーの技量やバイクの排気量によって走行クラスが分けられます。「初心者クラス」「中級者クラス」「大型クラス」など、主催者によって名称は様々です。初心者のうちは、無理せず「初心者クラス」を選択し、周りのペースを気にすることなく、自分の練習テーマに集中できる環境を選ぶことが上達への近道です。

関東や関西のおすすめサーキット2025

サーキットの世界:イメージ

幸いなことに、日本全国には初心者から国際レベルのレースまで対応する、多種多様なサーキットが点在しています。ここでは、特に走行会やスクールが頻繁に開催され、初心者がサーキットデビューを飾りやすい関東・関西の代表的なサーキットを、その特徴と共に詳しくご紹介します。

関東エリアのおすすめサーキット

- 筑波サーキット コース2000(茨城県):全長2,045m。「TC2000」の愛称で親しまれ、全日本選手権も開催される日本のモータースポーツの聖地の一つ。都心からのアクセスが良好で、平日・休日を問わず多種多様な走行会が開催されています。中速コーナーが中心のテクニカルなレイアウトです。

- 那須モータースポーツランド(栃木県):全長1,262mのバイク専用サーキット。アップダウンに富んだテクニカルなコースで、走りごたえがあります。ライディングスクールが非常に充実しており、基礎から学びたい初心者には特におすすめです。

- 桶川スポーツランド(埼玉県):全長840m。ライセンス不要で、思い立った時にふらっと練習に行ける手軽さが最大の魅力のミニサーキット。ミニバイクから大型バイクまで、様々なライダーが和気あいあいと走行を楽しんでいます。

関西エリアのおすすめサーキット

- 鈴鹿サーキット(三重県):全長5,807m。F1日本グランプリや鈴鹿8時間耐久ロードレースの舞台として世界的に有名な、日本屈指の国際レーシングコース。走行できる機会は限られますが、併設されている交通教育センターのライディングスクール(HMS)は非常に評価が高く、ここで基礎を学ぶライダーは後を絶ちません。

- 岡山国際サーキット(岡山県):全長3,703m。かつてF1も開催された本格的な国際サーキット。2本の長いストレートと中低速コーナーがバランス良く配置され、マシンの総合力が試されます。西日本エリアでの走行会開催地として定番のコースです。

ここに挙げたのは、数あるサーキットのほんの一例に過ぎません。2025年も、各サーキットで初心者向けの体験走行会や様々なイベントが企画されることでしょう。まずは自宅から日帰りで行ける範囲のサーキットをいくつかピックアップし、それぞれの公式サイトでイベントカレンダーをチェックすることから始めてみてください!

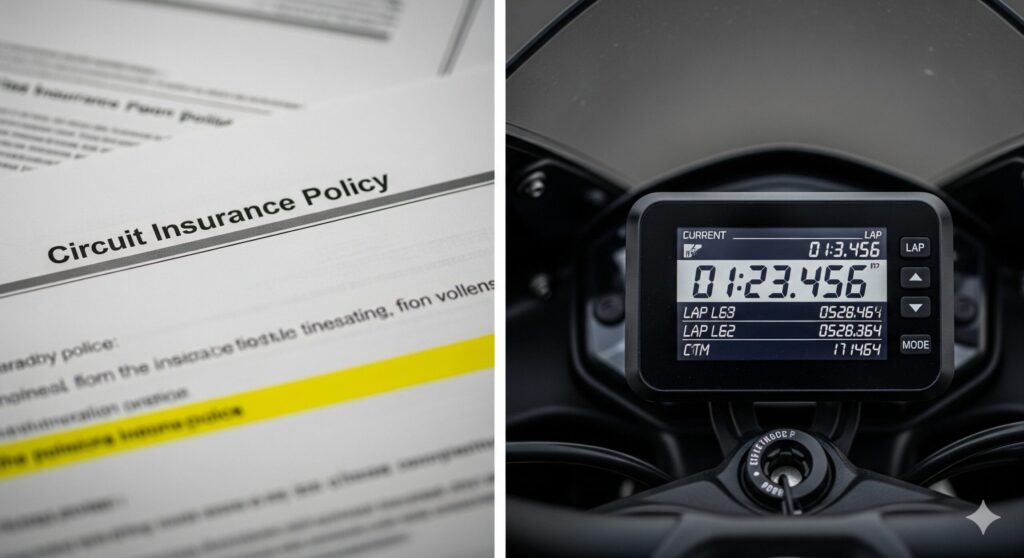

事故に備える保険とラップタイムの記録

サーキットの世界:イメージ

サーキット走行は、ルールとマナーを守れば公道よりもはるかに安全な環境です。しかし、スポーツである以上、転倒のリスクを完全にゼロにすることはできません。万が一の事態に備えるリスク管理と、自分の成長を可視化して楽しみを深める工夫は、サーキットライフを豊かにするための両輪と言えます。

あなたの身を守る「サーキット専用保険」

ここで、非常に重要な事実を改めてお伝えします。それは、あなたが普段加入しているバイクの任意保険や車両保険は、サーキット場内での事故や転倒による損害には一切適用されないということです。

保険の「免責事由」に注意

保険約款には、保険金が支払われないケースを定めた「免責事由」という項目があります。その中で、「法令により競技・曲技・試運転が定められている場所における使用」は、ほぼ全ての保険で免責事由とされています。つまり、サーキットでの損害(自分のバイクの修理代、他人のバイクへの賠償、自身の治療費など)は、全て自己負担となるのが原則です。

この大きなリスクに備えるため、近年では「サーキット走行専用の保険」が登場しています。1日単位で加入できる掛け捨てタイプが主流で、自身の怪我を補償する傷害保険や、他者への賠償責任をカバーする保険など、様々なプランがあります。走行会によっては参加条件として加入が義務付けられている場合もありますが、任意であっても、安心して走行に集中するために加入を強く推奨します。

上達を実感する「ラップタイムの記録」

サーキット走行の醍醐味の一つは、自分の成長が「タイム」という客観的な数字で明確にわかることです。昨日より1秒速く走れたという事実が、大きな喜びと次へのモチベーションに繋がります。

【主な計測方法】

- サーキットの公式計測器:多くのサーキットでは、「トランスポンダー」と呼ばれる小型の発信機をバイクに取り付けることで、コントロールラインを通過するたびに自動で正確なラップタイムを計測してくれる有料サービスがあります。最も信頼性が高い方法です。

- GPSロガー搭載のスマートフォンアプリ:近年では、スマートフォンのGPS機能を利用して、ラップタイムや走行ラインを記録できるアプリも多数登場しています。手軽に始められるのがメリットです。

もちろん、初心者のうちからタイムばかりを気にしすぎると、視野が狭くなり、かえって危険です。しかし、「今日の目標は、前回よりスムーズに走ること」といったように、自分の成長を確認するツールとして活用することで、練習はより深く、楽しいものになるでしょう。

さあ、安全にサーキットバイクを楽しもう

サーキットの世界:イメージ

この記事では、バイクでサーキットデビューを目指す初心者のために、参加方法から準備、心構えまでを網羅的に解説してきました。サーキットは、決して一部の上級者だけのものではありません。正しいステップを踏めば、誰でも安全に非日常の興奮とバイクを操る根源的な楽しさを味わうことができます。

サーキットでスポーツ走行の経験を積むことは、バイクの限界や自身のスキルを安全な環境で知ることに繋がります。その結果、公道ではより一層の余裕を持った安全運転ができるようになるという、大きな副次的効果も期待できるのです。この記事が、あなたの記念すべき第一歩を後押しできれば幸いです。

-

- サーキット走行はレースだけでなく初心者向けの走行会や体験会がある

- 初心者はまず体験走行会やバイクショップ主催の走行会がおすすめ

- 参加費用は数千円から3万円程度が目安

- ヘルメットやウェアなどの専門装備はレンタルサービスも活用できる

- 安全のためグローブやブーツは保護性能の高い専用品を選ぶ

- サーキットへは自走も可能だが転倒リスクを考えると車でのアクセスが安心

- 走行前にはタイヤの空気圧を指定値より少し下げて調整する

- ブレーキパッドやフルードの状態は必ず事前に点検する

- 高負荷に備えエンジンオイルもフレッシュな状態が望ましい

- 冬はタイヤが温まりにくいため特に慎重な走行を心がける

- ミニバイクは技術練習に、大型バイクはパワー解放の魅力がある

- 全国に初心者歓迎のサーキットが多数存在する

- 公道用の任意保険はサーキット内では適用されない

- 万が一に備えサーキット専用の1day保険への加入を検討する

- ラップタイムを記録すると上達の指標になり楽しみが広がる