「サーキット」を英語で何と言うかご存知ですか?海外のレース観戦や最新のモータースポーツ情報をチェックするとき、この言葉の正しい英語表現を知っているだけで、情報収集の幅と深さが格段に向上します。この記事では、「サーキット」の英語での基本的な意味と使い方から、circuitのスペル・表記・意味の違い、さらには電気回路やレーシングトラックの略語としての側面まで、初心者の方にも分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。

また、F1ファンならずとも知っておきたい市街地コースとショートコースの英語表現や、f1レースで車が走るピットと縁石といった、観戦がもっと面白くなる専門的な用語にも詳しく触れていきます。プロのレースだけでなく、一般の人が走行トレーニングや運動を楽しむ会場パークとしてのサーキットの役割についてもご紹介。さらに、有名サーキットと関連用語の英語表現一覧として、鈴鹿・筑波・岡山国際・エビスといった国内サーキットの英語名から、歴史あるモンツァ・サルト、そして少し意外なラジコンボードのフェスで使われる言葉まで、幅広く探求します。

ブレーカー・プロテクタ・テスターといった電気関連用語や、ゲームの世界でおなじみのマリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシーのコース名、デイジーやハイラル、さらにはプールやファイナルデッドといった一見無関係に思える言葉との意外な関連性も解き明かします。この記事を最後まで読めば、総まとめ:サーキットの英語を使いこなすための確かな知識が身につき、あなたのモータースポーツライフや知的好奇心をさらに豊かなものにするでしょう。

-

- サーキットの基本的な英語表現と複数の意味

- レースで使われる専門的な英語用語

- 国内外の有名サーキットの英語名称

- 関連用語や様々な分野での使われ方

「サーキット」の英語での基本的な意味と使い方

- circuitのスペル・表記・意味の違い

- 電気回路やレーシングトラックの略語

- 市街地コースとショートコースの英語

- f1レースで車が走るピットと縁石

- 走行トレーニングと運動ができる会場パーク

circuitのスペル・表記・意味の違い

「サーキット」を英語で表現する場合、最も一般的かつ基本となる単語は circuit です。スペルは「c-i-r-c-u-i-t」と、少し長めですが正確に覚えることが重要です。この単語の語源はラテン語の「circuitus」にあり、「周りを回る」という意味を持っています。この語源を知ると、なぜこの単語が多様な意味で使われるのかが理解しやすくなります。

多くの人が「サーキット」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、自動車やオートバイのレースが行われる周回コースとしての意味でしょう。これは英語でも中心的な意味の一つであり、「a racing circuit」のように表現すると、レース用のコースであることがより明確に伝わります。

その一方で、同じ “circuit” という単語が、科学技術の分野では全く異なるものを指します。特に電気工学の世界では、「an electric circuit」(電気回路)として、電流が流れる閉じられた経路を意味する言葉として頻繁に使用されます。そのため、背景知識のない状態で単に「circuit」と耳にした場合、話し相手の専門分野によっては、レースコースではなく電気回路を想像している可能性も十分に考えられます。

さらに、より広い意味で「巡回」や「巡業」といった一連の旅程や活動範囲を指すこともあります。例えば、テニスのプロ選手が世界各地の大会を転戦することを「the tennis circuit」と表現したり、特定のグループが定期的に訪れる場所の連なりを指して使われたりします。

circuitが持つ主な意味とその語源

結論として、”circuit”は語源である「周りを回る」という概念から派生した、主に3つの意味で使われます。

- レースコース: 自動車などが周回して競争する環状の走路。「(racing) circuit」や「race track」が具体的な表現です。(例: “Suzuka is a famous racing circuit in Japan.”)

- (電気)回路: 電流が一点から出て再び戻ってくる道筋。「(electric) circuit」と表現されます。(例: “This device has a complex electric circuit.”)

- 巡回・巡業: イベントや人物が各地を順番に回る一連の旅程。「the comedy club circuit」(コメディクラブ巡業)のように使います。(例: “The band is on a nationwide circuit tour.”)

このように、同じスペルと表記であっても、モータースポーツ、科学、エンターテイメントなど、分野によって指す対象が大きく異なります。海外の情報をインプットする際や、国際的なコミュニケーションの場では、どの文脈で “circuit” が使われているのかを正しく読み解く能力が非常に重要になります。

電気回路やレーシングトラックの略語

サーキットの世界:イメージ

前述の通り、「circuit」は非常に多義的な言葉ですが、それぞれの専門分野や地域によっては、特定の意味合いで略されたり、より一般的な別の単語で表現されたりすることがあります。

まず、モータースポーツにおける「サーキット」について深掘りしてみましょう。ヨーロッパを中心とする国際的なレース、特にF1などでは「circuit」が公式な呼称として定着しています。しかし、特にアメリカ英語圏では、よりシンプルに track や racetrack という言葉が好まれる傾向が顕著です。NASCARやインディカー・シリーズの中継を見ていると、解説者が頻繁に “track” という言葉を使うのがわかります。さらに、楕円形のコースのみで構成されるサーキットは、その高速性から speedway と呼ばれることも多く、これも重要な関連用語です。これらは「レーシングトラック」の略語や同義語として理解しておくと良いでしょう。

豆知識:地域による使い分け

言葉の使い分けは文化圏を反映していて面白いですね。F1の公式カレンダーでは「Circuit de Monaco」や「Silverstone Circuit」のように “Circuit” が付く名称が多いですが、アメリカの有名なインディアナポリスは「Indianapolis Motor Speedway」と呼ばれています。この違いを知っておくと、通なファンに見えるかもしれません。

次に、電気・電子工学の分野での使われ方です。この分野の専門家同士が会話する場合、単に「circuit」と言えば、それはまず間違いなく電気回路を指します。あえて「electric circuit」とフルで言うことは少なく、文脈から自明とされることが多いのです。また、現代の電子機器に不可欠な、様々な電子部品が実装された緑色の板は「printed circuit board」(プリント基板)、略して circuit board と呼ばれます。パソコンのマザーボードやスマートフォンの内部基板は、まさにこのサーキットボードの塊です。

このように、「サーキット」という言葉は、話している分野や地域によってニュアンスが異なります。モータースポーツの話をしているのか、テクノロジーの話をしているのかを常に意識することで、より正確なコミュニケーションが可能になります。

「サーキット」関連の英語表現

文脈による意味の違いをより深く理解するために、具体的な英語表現を整理しておきましょう。

| 分野 | 英語表現 | 日本語訳 | 補足 |

|---|---|---|---|

| モータースポーツ | racing circuit / race track | レース用のサーキット、競走路 | アメリカ英語では “track” がより一般的 |

| 電気・電子工学 | electric circuit / circuit board | 電気回路 / 回路基板 | 文脈によっては “circuit” だけで回路を指す |

| イベント・興行 | circuit of events / on the circuit | 巡業、巡回興行 / 巡業中で | 活動範囲や一連の旅程を指す |

市街地コースとショートコースの英語

サーキットの世界:イメージ

サーキットと一口に言っても、その形態は様々です。レースファンであれば必ず知っておきたい「市街地コース」と「ショートコース」の英語表現を、具体例を交えて詳しく解説します。

結論として、普段は一般道として使用されている道路を一時的に封鎖して設営される仮設サーキットは、英語で “street circuit” と呼ばれます。モータースポーツの歴史の中でも特に華やかで危険なこのカテゴリーの代表例が、F1世界選手権のモナコグランプリが開催されるモンテカルロ市街地コースです。近年では、シンガポールGPやラスベガスGPなど、ナイトレースとして開催される美しいストリートサーキットも人気を博しています。

これらのコースは、常設サーキットとは異なり、ランオフエリア(コースアウトした際のマシンの退避スペース)が極端に狭く、コンクリートウォールに囲まれている区間がほとんどです。そのため、ドライバーの僅かなミスが即リタイアに繋がる、非常に高い集中力と技術が要求される舞台となります。

翻訳サイトの限界と専門用語の重要性

「市街地サーキット」を一般的な翻訳サイトで翻訳すると、”urban circuit” や “city area circuit” といった表現が出力されることがあります。これらは文法的に間違いではありませんが、モータースポーツの世界で実際に使われている専門用語としては “street circuit” が圧倒的に一般的です。専門分野の情報を正確に得るためには、こうした定着した表現を知っておくことが不可欠です。

一方、「ショートコース」は、文字通り全長が短いコースを指し、英語でもそのまま short course や short track と表現されます。これにはいくつかの種類があります。例えば、富士スピードウェイのような大規模な国際サーキットが、メインのグランプリコースとは別に、より短い「ショートサーキット」を併設している場合があります。また、筑波サーキットのように、全長約2kmの「コース2000」と約1kmの「コース1000」という複数のレイアウトを持つ場合も、短い方はショートコースと位置付けられます。

これらの用語を使い分けることで、海外のレース解説やニュース記事を読む際に、そのレースがどのような特性のコースで行われているのかを、瞬時に、そして正確に理解できるようになるでしょう。

f1レースで車が走るピットと縁石

サーキットの世界:イメージ

F1をはじめとするトップカテゴリーのレース観戦を最大限に楽しむには、コース上の重要な設備や要素に関する英語表現の理解が欠かせません。ここでは、レース戦略の要である「ピット」と、ラップタイムを削る鍵となる「縁石」に焦点を当てて解説します。

まず、レース中にタイヤ交換や車両の修理、調整を行うための場所が「ピット」です。これは英語でもそのまま pit と呼ばれ、国際的に通じる用語です。ピットに関連する用語も覚えておくと、観戦の解像度が上がります。

- Pit Lane (ピットレーン): コースからピットエリアへ進入し、退出するための専用通路。ここでは厳格な速度制限が課せられます。

- Pit Stop (ピットストップ): レース中にピットに入り、作業を行うこと。

- Pit Crew (ピットクルー): ピットストップでタイヤ交換などの作業を行うメカニックチーム。

- Pit Wall (ピットウォール): ピットレーンとコースを隔てる壁で、チーム監督やエンジニアが陣取る司令塔。

次に、コーナーの内側や立ち上がり部分に設置されている、紅白などに塗り分けられた凹凸のある板状の部分、これが「縁石」です。英語では kerb(主にイギリス英語)または curb(主にアメリカ英語)と呼ばれます。F1はヨーロッパを拠点とするため、国際映像や英語実況ではイギリス英語の「kerb」が使われるのが一般的です。

“curve” と “kerb” — 発音は似て非なる重要単語

この二つの単語は発音が非常に似ているため注意が必要です。”curve”(カーブ)は「曲線」、つまりコーナーそのものを指すのに対し、”kerb”(カーブ)はコーナーに付随する「縁石」を指します。 F1ドライバーは、コーナリング時にマシンをできるだけ直線的に走らせるため、この縁石を積極的に踏んでいきます。このテクニックは “kerb riding” と呼ばれますが、マシンが激しく跳ねて不安定になったり、サスペンションにダメージを与えたりするリスクも伴います。国際自動車連盟(FIA)は、サーキットの安全性を確保するため縁石の形状などにも厳格な規定を設けています。(参照:FIA International Sporting Code)

レース中継で、解説者が “He is really attacking the kerbs to gain time!” と叫べば、「彼はタイムを稼ぐために、ものすごく縁石を攻めているぞ!」という意味になります。ピット戦略と縁石の使いこなし。この二つの要素に注目することで、F1の奥深い戦術の世界が見えてくるはずです。

走行トレーニングと運動ができる会場パーク

サーキットの世界:イメージ

サーキットは、トップアスリートたちがしのぎを削るプロフェッショナルの舞台であると同時に、一般のモータースポーツ愛好家や地域住民に開かれた多目的な「会場」や「パーク」としての一面も強く持っています。

まず、自分の愛車(車やバイク)でサーキットのコースを走る「走行会」は、英語で track day という表現が最も一般的です。これは、サーキットが特定の日にコースを一般の参加者に開放し、レース形式ではなく、各自が自分のペースでスポーツ走行を楽しむイベントを指します。運転技術の向上を目指す「走行トレーニング」は、”driving training” や “advanced driving course” といった形で提供されることが多いです。

ここで一つ注意したいのが、”circuit training” という言葉です。モータースポーツの文脈で使えば「サーキットでの走行訓練」と解釈できますが、フィットネスやスポーツ科学の世界では、複数の筋力トレーニングや有酸素運動の種目(ステーション)を順番に巡回して行う運動方法を指すのが一般的です。これも語源である「巡回する」という概念から来ており、非常に興味深い言葉の広がりと言えます。

複合リゾート化する現代のサーキット

かつてのサーキットはレース開催が主な収益源でしたが、近年では経営の安定化と新たな顧客層の開拓を目指し、多くのサーキットが複合的なレジャー施設へと進化しています。例えば、私が今いる静岡県の富士スピードウェイは、国際的なレースコースの他に、以下の様な多彩な施設を併設しています。

- レーシングカーを間近で見られるミュージアム

- 高級ホテルやヴィラ

- 交通安全を学べるドライビングセンター

- 様々なイベントが開催される広大なイベント広場

(参照:富士スピードウェイ公式サイト)

このように、サーキットはもはや単なるレース会場ではなく、車好きはもちろん、家族連れやカップルも一日中楽しめる「テーマパーク」としての役割を担うようになっています。英語で海外のサーキットのウェブサイトを見る際には、”events” や “experiences”, “activities” といったメニューをチェックすると、レース観戦以外の魅力的なアクティビティを発見できるかもしれません。

有名サーキットと関連用語の英語表現一覧

サーキットの世界:イメージ

- 鈴鹿・筑波・岡山国際・エビスの英語

- モンツァ・サルトとラジコンボードのフェス

- ブレーカー・プロテクタ・テスター用語

- マリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシー

- デイジー、ハイラル、プール、ファイナルデッド

鈴鹿・筑波・岡山国際・エビスの英語

日本のモータースポーツシーンを語る上で欠かせないサーキットたちも、国際的な舞台では英語でその名を知られています。海外のファンやメディアがどのように呼んでいるのか、代表的な4つのサーキットの英語名称とその特徴を詳しく見ていきましょう。

まず、F1日本グランプリの開催地として、そして多くの伝説的なレースの舞台として世界中にその名が轟く鈴鹿サーキット。その英語表記は Suzuka Circuit です。立体交差を持つ8の字レイアウトは世界でも唯一無二であり、「S字コーナー」や超高速コーナー「130R」は、多くのドライバーから世界最高のコーナーと称賛されています。

次に、首都圏からのアクセスの良さと、全長約2kmというコンパクトさの中にテクニカルな要素が凝縮されたレイアウトで、「チューニングカーの聖地」とも呼ばれる筑波サーキットは Tsukuba Circuit です。プロのレースだけでなく、アマチュアの走行会も頻繁に開催され、日本のモータースポーツ文化の根幹を支える重要な存在です。

かつてはF1パシフィックグランプリが開催された歴史を持つ岡山国際サーキットは、その名の通り Okayama International Circuit となります。中速コーナーが主体で、テクニックが試されるコースとして知られています。

そして、ドリフト競技の世界的なメッカとして、海外からも多くのファンやドライバーが訪れるのがエビスサーキットです。英語表記は Ebisu Circuit。ここは一つの敷地内に複数のコースを持つユニークな施設で、特に山肌を利用した「峠コース」は、日本のストリートドリフト文化を象徴するレイアウトとして非常に有名です。

日本のサーキット名の英語表記の基本パターン

結論として、日本のサーキット名は、多くの場合「地名や固有名詞のローマ字 + Circuit」という非常にシンプルな形式で表記されます。

| 日本語名 | 英語名 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 鈴鹿サーキット | Suzuka Circuit | F1開催地、8の字レイアウト |

| 筑波サーキット | Tsukuba Circuit | テクニカルなショートコース |

| 岡山国際サーキット | Okayama International Circuit | 元F1開催地、国際規格 |

| エビスサーキット | Ebisu Circuit | ドリフトの聖地、複合施設 |

これらの正式な英語名称を知っておくことで、YouTubeで海外のレビュー動画を探したり、英語のレース結果サイトを閲覧したりする際に、目的の情報をスムーズに見つけ出すことができます。

モンツァ・サルトとラジコンボードのフェス

サーキットの世界:イメージ

世界のモータースポーツ史を彩る、伝説的な海外サーキットに目を向けてみましょう。ここでは、スピードの象徴である「モンツァ」と、耐久の極みである「サルト」を取り上げます。

F1世界選手権イタリアグランプリの伝統的な舞台であるモンツァ・サーキットは、その正式名称を Autodromo Nazionale di Monza(アウトードロモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ)と言います。これはイタリア語で「国立モンツァ自動車競技場」を意味し、その歴史は1922年まで遡ります。長いストレートをアクセル全開で駆け抜ける超高速レイアウトから、「Temple of Speed(スピードの殿堂)」という愛称で呼ばれ、特にフェラーリの熱狂的なファン「ティフォシ」が集うことで知られています。

一方、世界で最も過酷な自動車レース、ル・マン24時間レースの舞台となるのがフランスのサルト・サーキットです。フランス語の正式名称は Circuit de la Sarthe(シルキュイ・ド・ラ・サルト)。このサーキットの最大の特徴は、常設のレーシングコースと、普段は一般車両が往来する公道を組み合わせた、1周13km以上にも及ぶ非常に長いコースであることです。特に、約6kmにわたってほぼ直線が続く「ユノディエール」は、マシンの最高速と信頼性が試される伝説的な区間です。

モンツァの熱狂とサルトの荘厳さ。どちらも一度は訪れてみたい、モータースポーツの魂が宿る場所ですね。

さて、話題を現代のカルチャーに移すと、サーキットは新しい形のイベント会場としても注目されています。例えば、高性能なラジコンカーの世界選手権や、電動スケートボードのような「ラジコンボード」の愛好家たちが集う大規模な「フェス」が開催されることがあります。これらのイベントは、英語では “RC (Radio Control) World Championship” や “Electric Skateboard Festival” といった名称で呼ばれるでしょう。広大で安全な路面を持つサーキットは、こうした新しいモビリティを楽しむ場としても最適な環境なのです。

ブレーカー・プロテクタ・テスター用語

サーキットの世界:イメージ

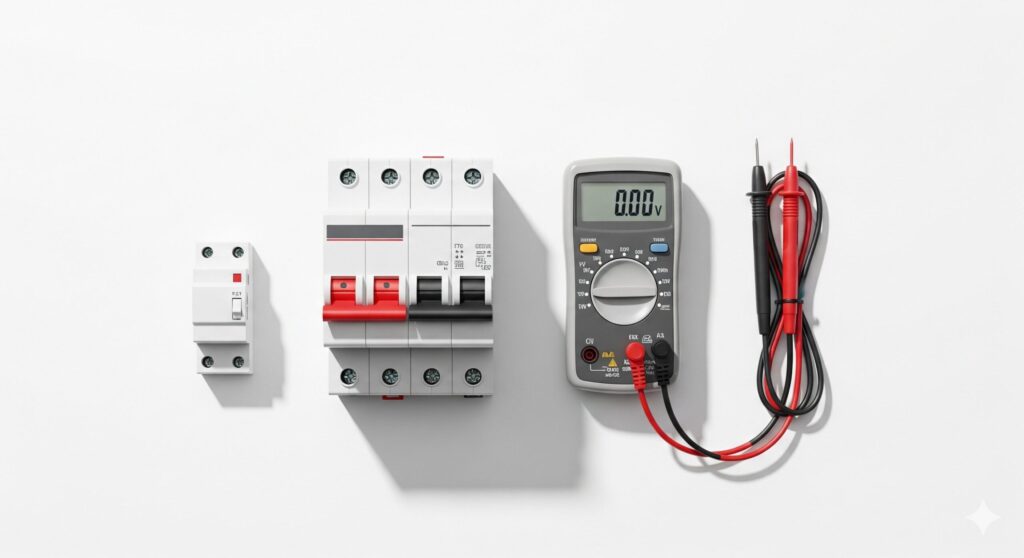

「サーキット」という言葉が電気回路の意味を持つことから、私たちの生活に身近な電気・電子関連の専門用語にも、この単語は深く根付いています。ここでは、「ブレーカー」「プロテクタ」「テスター」という3つの重要な用語を、その役割の違いと共に詳しく解説します。

まず、「ブレーカー」は、電気を使いすぎたり、ショート(短絡)が起きたりした際に、自動的に電気の流れを遮断してくれる安全装置です。ご家庭にある分電盤に並んでいるスイッチがこれにあたります。この装置の英語名は circuit breaker。文字通り「回路(circuit)を破壊する・断つ(break)もの」という意味で、その役割を的確に表現しています。過電流による電線の加熱や火災を防ぐ、非常に重要な役割を担っています。

次に、「プロテクタ」も、その名の通り回路を保護するための装置ですが、ブレーカーよりもさらに精密な保護を目的とします。「circuit protector」という名称の製品は、高価な電子機器や産業用機械の内部で、過電流や異常電圧(サージ)から特定の回路だけをピンポイントで守るために使われることが多いです。ブレーカーが大元の幹線を守る番人だとすれば、プロテクタは個々の機器を守る専属の警備員のようなイメージです。信頼性の高い電源機器メーカー、例えば三菱電機のウェブサイトなどでも、こうした配線用遮断器の詳細な情報を見ることができます。

最後に、「テスター」は、回路の状態を診断するための計測器です。正式にはマルチメーターなどと呼ばれますが、回路の電圧、電流、抵抗値などを測定できるため、通称として「circuit tester」と呼ばれることがあります。断線している箇所を見つけたり、電子部品が正常に機能しているかを確認したりと、電気系統のメンテナンスやトラブルシューティングに不可欠な道具です。

電気分野での “Circuit” 関連用語の役割分担

| 英語 | 日本語 | 主な役割 | 使用例 |

|---|---|---|---|

| Circuit Breaker | サーキットブレーカー | 家や建物全体の電気回路を過電流から保護する | 家庭用分電盤 |

| Circuit Protector | サーキットプロテクタ | 特定の電子機器や精密機械の内部回路を保護する | 産業用制御盤、電源装置 |

| Circuit Tester | サーキットテスター | 回路が正常に機能しているかを測定・診断する | 電気工事、電子工作 |

このように、レースの「サーキット」と電気の「サーキット」は全く異なる分野の言葉ですが、その語源である「巡る・閉じた経路」という共通の概念から、多くの関連用語が生まれているのは非常に興味深い点です。

マリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシー

サーキットの世界:イメージ

「サーキット」という言葉が、世代を問わず最も広く親しまれているのは、もしかしたらモータースポーツの世界ではなく、ゲームの世界かもしれません。その立役者こそ、任天堂が誇る大人気レースゲーム「マリオカート」シリーズです。

このシリーズには、その名の通り「マリオサーキット」や「ルイージサーキット」といった、主要キャラクターの名前を冠したサーキットが看板コースとして数多く登場します。これらは海外版でも、そのまま Mario Circuit や Luigi Circuit と呼ばれており、世界中のプレイヤーに愛されています。

同様に、「ピーチ」や「ヨッシー」といった人気キャラクターたちも、自身の世界観を反映した個性的なコースを持っています。例えば、豪華な城の庭園を駆け抜ける優雅なコースや、卵や恐竜のモチーフが散りばめられた起伏の激しいコースなど、単なるレース場に留まらない、冒険心あふれるデザインが特徴です。これらのコースは、”Peach Gardens”(ピーチガーデン)や “Yoshi Valley”(ヨッシーバレー)のように、必ずしも「Circuit」という名前が付くわけではありませんが、ゲーム内ではサーキットとして機能しています。

ゲームにおける「サーキット」の役割

結論として、ゲーム、特にマリオカートの世界では、「キャラクター名 + Circuit」というネーミングが、そのコースが基本的かつオーソドックスな周回コースであることを示す一種の記号として機能しています。

- Mario Circuit (マリオサーキット): シリーズの基本となる、バランスの取れたレイアウトのコース。

- Luigi Circuit (ルイージサーキット): マリオサーキットに似ているが、少しトリッキーな要素が加わることが多い。

- その他のキャラクターコース: 各キャラクターの個性を反映した、ユニークなギミックや景観が特徴。

現実のモータースポーツにおける「サーキット」が、スタートラインから出発して再び同じ場所に戻ってくる周回コースを意味するのと全く同様に、ゲームの世界でも閉じた周回型のコースに対してこの名称が使われています。マリオカートシリーズは、ヘアピンカーブ、S字、ジャンプ台といった現実のサーキットの要素をデフォルメして取り入れており、多くの人々にとって「サーキット」という概念の入門編となっているのです。

デイジー、ハイラル、プール、ファイナルデッド

サーキットの世界:イメージ

「サーキット」という言葉の適用範囲は、ゲームの世界でさらにユニークな広がりを見せます。マリオカートシリーズには、主要キャラクター以外にも、おてんば姫「デイジー」の名前を冠した、豪華客船の上を走る Daisy Cruiser(デイジークルーザー)のようなユニークなステージが存在します。

さらに、任天堂の他作品との壮大なコラボレーションも実現しています。中でも特筆すべきは、「ゼルダの伝説」シリーズの世界観をレースコースに持ち込んだ Hyrule Circuit(ハイラルサーキット)です。このコースでは、プレイヤーはハイラル城を駆け抜け、マスターソードを引き抜くとスピンターボが発動するなど、原作ファンにはたまらないギミックが満載です。このように、特定のキャラクターや作品の世界観を表現するための「舞台装置」として、「サーキット」という言葉は非常に柔軟に活用されています。

一方で、一見すると関連性がなさそうな言葉も、サーキットというテーマの周辺に存在します。例えば「プール(pool)」です。モータースポーツの文脈で “car pool” と言えば、資源節約のための「相乗り通勤」を意味し、レースとは直接関係ありません。しかし、多くの大規模サーキットは複合リゾート施設化しており、実際に敷地内にレジャープールが併設されているケースがあります。例えば、鈴鹿サーキットには「アクア・アドベンチャー」というプールエリアがあり、夏場は多くの家族連れで賑わいます。

文脈の理解が鍵となる言葉:「ファイナルデッド」

「ファイナルデッド」という言葉は、一般的なモータースポーツ用語や英語の慣用句としては確立されていません。これは、”final”(最終)と “dead heat”(同着)や “deadline”(締め切り)といった単語が組み合わさって生まれた特定のコミュニティ内での造語やスラング、あるいは何らかの作品のタイトルである可能性が高いと考えられます。英語で情報を検索する際には、その言葉が一般的な用語なのか、それとも非常に限定された文脈で使われている特殊な表現なのかを冷静に見極める姿勢が重要です。

このように、サーキットという一つのテーマを深掘りしていくと、様々な分野の言葉と思いがけず繋がっていることがわかります。それぞれの言葉がどのような文脈で使われているかを正しく理解することが、情報の混乱を避け、知識を正確に整理するための鍵となります。

総まとめ:サーキットの英語を使いこなす

サーキットの世界:イメージ

この記事では、「サーキット」に関連する英語表現について、基本的な意味からモータースポーツの専門用語、電気工学の関連用語、さらにはゲームの世界での多様な使われ方まで、多角的に詳しく解説しました。最後に、この記事で学んだ重要なポイントをリスト形式で振り返り、知識を定着させましょう。

- 「サーキット」の基本的な英語はcircuit

- circuitはレースコース、電気回路、巡業の3つの主要な意味を持つ

- アメリカ英語ではrace trackやtrackがレースコースとして多用される

- 市街地コースはstreet circuitと表現するのが最も一般的

- コーナーの縁石はkerb(英)またはcurb(米)と呼ぶ

- 自分の車で走る走行会はtrack dayと呼ばれる

- circuit trainingは筋力トレーニングの運動方法を指すことが多い

- 日本のサーキット名は基本的にローマ字表記にCircuitを付ける

- 鈴鹿サーキットはF1が開催される世界的に有名なSuzuka Circuit

- モンツァサーキットは「スピードの殿堂」の愛称を持つ

- サルトサーキットは公道を含むル・マン24時間レースの舞台

- 電気用語のcircuit breakerは回路を保護する安全装置

- マリオカートなどゲームの世界ではコース名として多用される

- Mario Circuitのようにキャラクター名と組み合わせて使われる

- 言葉の意味は文脈に大きく依存するため常に注意が必要